VULCANO

Il cratere de La Fossa di Vulcano, il tuff-cone attualmente attivo sull’isola (foto di G. De Astis).

Lato settentrionale della Fossa di Vulcano visto da Lipari, con il cratere esterno de La Forgia Vecchia visibile centralmente. In basso, affiorante dal mare, la piattaforma lavica di Vulcanello e sullo sfondo a destra la cima del cono di scorie di Monte Saraceno (foto di G. De Astis).

Ubicazione e Altezza massima: Arcipelago Isole Eolie, Tirreno Meridionale; 38.404°N 14.962°E; M.Aria ≈500 m s.l.m

Superficie: ≈21 km2

Tipo di vulcano: complesso vulcanico o stratovulcano composito (?)

Tipi di eruzioni prevalenti: esplosive freatomagmatiche (vulcaniane), stromboliane, effusive

Fenomeni prevalenti: emissioni fumaroliche (cratere de La Fossa), emissioni idrotermali, sismicità debole

Inizio attività eruttiva subaerea: ≈120.000 anni

Ultima eruzione: 1888-1890

Stato di attività: quiescente

L’isola di Vulcano, la più meridionale dell’arcipelago eoliano, fu chiamata Hiera dai greci che ne fecero la sede della fucina del Dio Efesto a causa della sua frequente e nota attività eruttiva. In epoca romana, quel Dio che forgiava le armi per gli altri Dei all’interno del cono de La Fossa, divenne Vulcano e quel nome, nei secoli, è assurto a termine universale utilizzato per i rilievi caratterizzati da attività vulcaniche passate o correnti ed a causa di esse, formatisi.

L’attività eruttiva dell’isola ha costruito nel tempo almeno tre importanti edifici vulcanici, parzialmente distrutti da vari collassi calderici. Quest’alternanza di intense Epoche di attività e lunghi periodi di riposo ha dato origine ad una storia eruttiva piuttosto complessa ed una morfologia che la rispecchia. Il primo e più antico cono vulcanico dell'isola è il "Vulcano Primordiale", troncato dalla caldera del Piano (foto 1). Verso nord si trova ciò che resta dell’edificio fatto da coulèes e più ordini di duomi di lava, chiamato Lentia-Mastro Minico, che è stato largamente distrutto dall’ultimo collasso della caldera della Fossa. All’interno di questa caldera multi-fase è cresciuto il cono di tufo de La Fossa (foto 2), le cui prime attività inizierebbero all’incirca 5500 anni or sono. La parte più settentrionale dell'isola è costituita da Vulcanello (foto 2), che le cronache romane assegnano ad un'eruzione sottomarina iniziata nel 126 B.C. Le ripetute eruzioni di questa nuova isola, avvenute fino al Medioevo insieme o in alternanza con quelle de La Fossa hanno consentito la formazione dell’istmo che dal 1550 ca. ha unito i due centri eruttivi.

Negli ultimi secoli, l'attività vulcanica si è concentrata al cratere della Fossa e l'ultima eruzione è avvenuta fra il 3 agosto 1888 ed il 22 marzo 1890. Questa eruzione è l'evento tipo che ha portato all'introduzione del termine attività "vulcaniana": eruzioni con esplosioni molto forti, emissione di dense nubi di ceneri e frammenti di lava in stato quasi solido (Mercalli, 1907) con grandi bombe a crosta di pane (lanciate nell’88-90 non solo in area craterica, ma anche fino alla zona ora occupata da Vulcano Porto).

Dall’ultima eruzione Vulcano si trova in uno stato d’intenso degassamento, che avviene da un campo fumarolico di media temperatura (100°C<T<450°C) nella porzione settentrionale del cratere della Fossa. Manifestazioni idrotermali di bassa temperatura (100°C) sono invece presenti nella zona del Faraglione e della Baia di Levante. Nel 1916-1927 e 1988-1995 si sono osservati due notevoli aumenti delle temperature dei gas fumarolici, rispettivamente fino a 623°C e 700°C. Nella “crisi” più recente, i sistemi di monitoraggio hanno anche rilevato attività sismica e deformazioni dell’edificio vulcanico.

COLLI ALBANI

Il Lago craterico Albano, noto anche con i nomi impropri di "lago di Castel Gandolfo" o "lago di Albano", ha una forma ovale allungata in direzione NO-SE che è attribuita a una storia eruttiva complessa (almeno cinque le diverse esplosioni che lo originarono). E’ il lago vulcanico più profondo d'Italia (168 m).

Il Lago craterico Albano, noto anche con i nomi impropri di "lago di Castel Gandolfo" o "lago di Albano", ha una forma ovale allungata in direzione NO-SE che è attribuita a una storia eruttiva complessa (almeno cinque le diverse esplosioni che lo originarono). E’ il lago vulcanico più profondo d'Italia (168 m). In foto, una parte dei versanti interni del cratere e il Monte Cavo (courtesy of Stefania Sicola, UniRoma3).

Scorcio di Roma, con il suo Colosseo e le sue Chiese; sullo sfondo, il complesso vulcanico dei Colli Albani che domina lo skyline meridionale della città (da De Benedetti et al., 2008).

Ubicazione e altezza massima: Lazio, 41°45′25″N, 12°44’39” E; Mt. Cavo = 949 m s.l.m.

Superficie totale: ≈16000 km2 (considerando il tavolato più vecchio o 64 Km2 solo la caldera)

Tipo di vulcano: polygenic volcanic field

Tipi di eruzioni prevalenti: effusive, stromboliane, pliniane, ignimbritiche

Fenomeni prevalenti: sismicità, sporadiche emissioni gassose, diffusa circolazione idrotermale, deformazioni del suolo

Inizio attività eruttiva: 600.000 anni

Ultima eruzione: 36.000 anni

Stato di attività: quiescente

Livello di allerta: Base

I Colli Albani, situati a meno di 30 km a sud est di Roma, sono un complesso vulcanico dell’Italia centrale dove ancora si riscontrano indizi di attività vulcanica quali: circolazione idrotermale, sismicità e sollevamento del suolo. Il complesso è ciò che resta di tre diversi edifici vulcanici parzialmente sovrapposti. Il più antico è quello del Vulcano Laziale che ha generato diverse eruzioni esplosive e prodotto un esteso basamento ignimbritico il cui volume complessivo è stimato in varie centinaia di km3. La violenza esplosiva e la grande quantità di materiale emesso causarono la formazione di una vasta caldera (10x12 km) all’interno della quale successivamente si manifestarono attività eruttive sia effusive che stromboliane, di modesta energia, che precedettero l’estinzione del Vulcano Laziale. Il secondo edificio vulcanico - lo stratovulcano Tuscolano-Artemisio - si accrebbe per primo lungo il bordo calderico grazie ad eruzioni fissurali effusive e stromboliane alimentate da risalite magmatiche agevolate dalle rocce fratturate dal collasso. Successivamente si forma lo stratovulcano Faete che genera fontane di lava, attività stromboliana ed eruzioni subpliniane all’interno della caldera. Il vulcanismo più recente dei Colli Albani inizia 200.000 anni fa e coincide con la formazione di coni di tufo e i maar ubicati lungo i suoi versanti occidentali e settentrionali, a sud-est di Faete. L’ultimo centro eruttivo è quello di Albano che ha prodotto depositi di scorie con età di 36.000 anni; tuttavia esistono datazioni e ricostruzioni cronostratigrafiche che estendono l’attività all’Olocene (< 10000 anni) per la scoperta di una serie di depositi recenti da colate di fango (lahars), legati a recenti esondazioni del lago. L’ultimo di questi eventi sarebbe descritto da Plutarco nelle Storie di Temistocle e Camillo e da Tito Livio nella sua Storia Naturale, i quali riportano come nel 398 a.C. al decimo anno dell’assedio di Veio, alla fine di agosto, il lago Albano improvvisamente si innalzò fino ad esondare portando morte e distruzione fino a Roma. La composizione dei prodotti eruttati ha carattere ultrapotassico, come molti dei prodotti del vulcanismo dell’Italia Centrale, perché molto arricchita in potassio. La composizione chimica e la litologia dei depositi vulcanici derivano da una complessa interazione del magma con le rocce carbonatiche incontrate nella risalita prima di giungere alla superficie. Il residuo endogeno di tali processi è all’origine della circolazione idrica e delle emissioni gassose che permangono oggi ai Colli Albani. Il suolo dell’area emette H2S e CO2; questi gas sono la principale causa di pericolo naturale associato al distretto vulcanico romano.

ISOLA FERDINANDEA

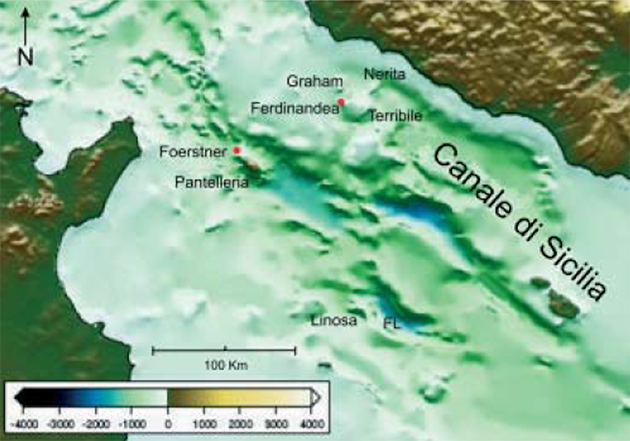

Figura 1 – A: Carta morfo-batimetrica dell’area di studio raffigurante i banchi Graham, Nerita e Terribile e la decina di conetti che formano il “Graham Volcanic Field”, evidenziato nel riquadro blu e poi in figura B. Estratto da Cavallaro & Coltelli, 2019.

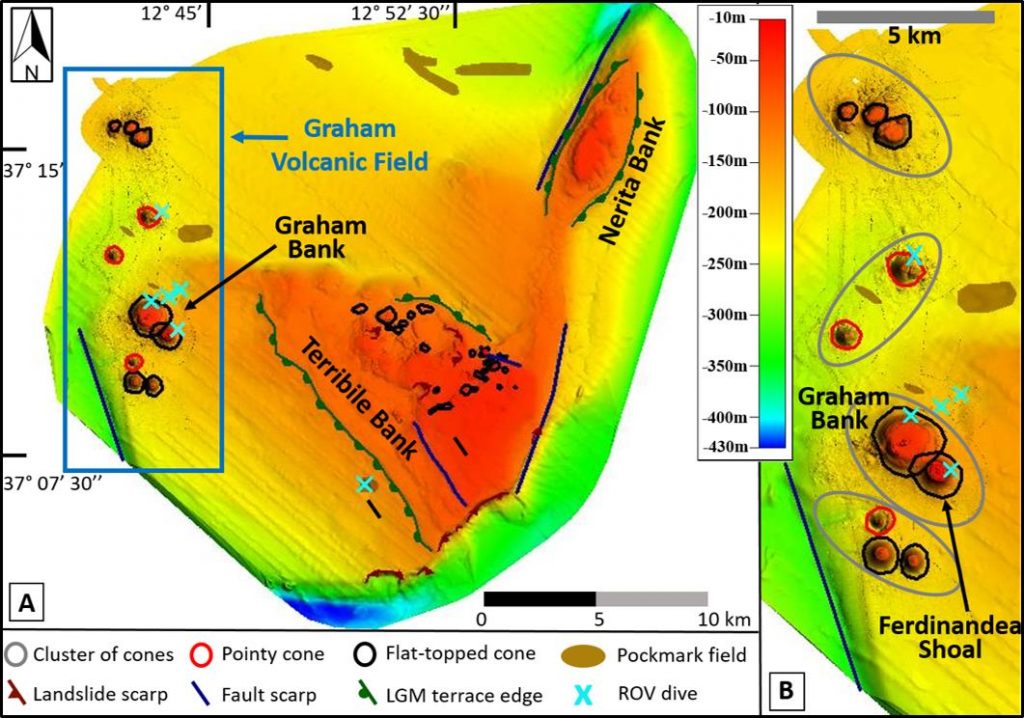

Figura 2 – Camillo De Vito, 1831, Eruzione dell’isola Ferdinandea

Figura 3 – Immagine estratta da “Views and Description of the late Volcanic Island off the coast of Sicily”, 1831, di George Walter Smythe. L’originale è conservato presso la British Library.

Figura 4 – Stampa anonima dell’isola Ferdinandea.

Ubicazione e altezza massima: Sicilia, 37°10’10”N, 12°42’09”E; = -9 m s.l.m.

Superficie totale: ≈ 1.4 km2

Tipo di vulcano: campo vulcanico monogenico

Tipi di eruzioni prevalenti: effusive, surtseyane

Fenomeni attuali prevalenti: emissioni di gas

Inizio attività eruttiva: 1831

Ultima eruzione: 1831 (1863?)

Stato di attività: quiescente

Quella che una volta era l’isola Ferdinandea è uno dei vari vulcani sommersi del mar Mediterraneo che si trovano nel settore nord-ovest del Canale di Sicilia. Fa parte del “Banco Graham” (nella letteratura scientifica internazionale chiamato Graham Volcanic Field= GVF), un campo vulcanico monogenico composto da una decina di coni, alti mediamente un centinaio di metri dal fondale, tra cui quello sottomarino da cui sorse l’Isola Ferdinandea. I coni sono distribuiti lungo un allineamento esteso per circa 12 km in direzione N-S, localizzato 40-50 km al largo di Sciacca (AG).

Insieme alle isole di Pantelleria e Linosa il Banco Graham fa parte di un più vasto campo vulcanico, poco esplorato, che si è sviluppato per la dinamica distensiva attiva nel Canale di Sicilia (Figura 1).

Il cono sottomarino di Ferdinandea iniziò ad eruttare il 7 luglio del 1831 e progressivamente formò un cono vulcanico alto circa 65 m s.l.m., largo poco meno di 300 e con un perimetro di quasi 1 km (Figura 2).

L’eruzione – che cessò a metà agosto lasciando al centro una piccola mofeta fumante e ribollente – destò una vivace curiosità tra gli avventurieri dell’epoca che raggiunsero la zona per osservare e descrivere i fenomeni. Da queste osservazioni di crociera si ricavarono sia le stampe che raffigurano il vulcano (Figure 3 e 4) sia i campioni geologici del materiale eruttato che sono tuttora collezionati in alcuni musei ed Enti di ricerca.

Le descrizioni riportano sismicità diffusa, un mare con “acqua in ebollizione” e da cui si alzavano fumi tossici, così come un’eruzione esplosiva visibile da terra (Sciacca, Menfi, Mazzara e Marsala). L’isola era costituita da tephra (ceneri fini, lapilli e scorie più o meno dense e blocchi di lava, di colore nero-rossastro) che risultò essere altamente cristallina, di tipo basaltico e con arricchimento in sodio. Sulla base delle descrizioni scientifiche storiche, come quella del professore Carlo Gemellaro dell’Università di Catania, e delle caratteristiche dei prodotti, l’attività eruttiva può essere definita di tipo surtseyano. A causa della scarsa coerenza delle rocce di cui era costituita e dell’assenza di ulteriori attività eruttive, l’isola fu erosa dal mare nel giro di un paio di mesi.

Oggi la secca della Ferdinandea, sommersa a meno 9 metri dal livello del mare, rappresenta il relitto dell’isola e può essere facilmente esplorata. In tempi recenti sono stati prelevati alcuni campioni di roccia grazie alla realizzazione di un metanodotto ed eseguite indagini del fondo del mare per ricerche scientifiche.

Link utili:

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=211070 (Campi Flegrei del Mar di Sicilia)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00311/full

MARSILI

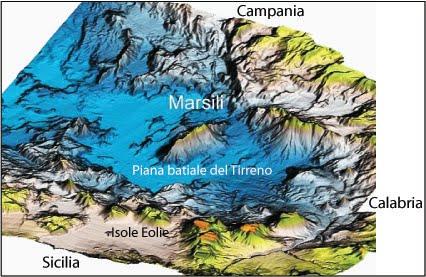

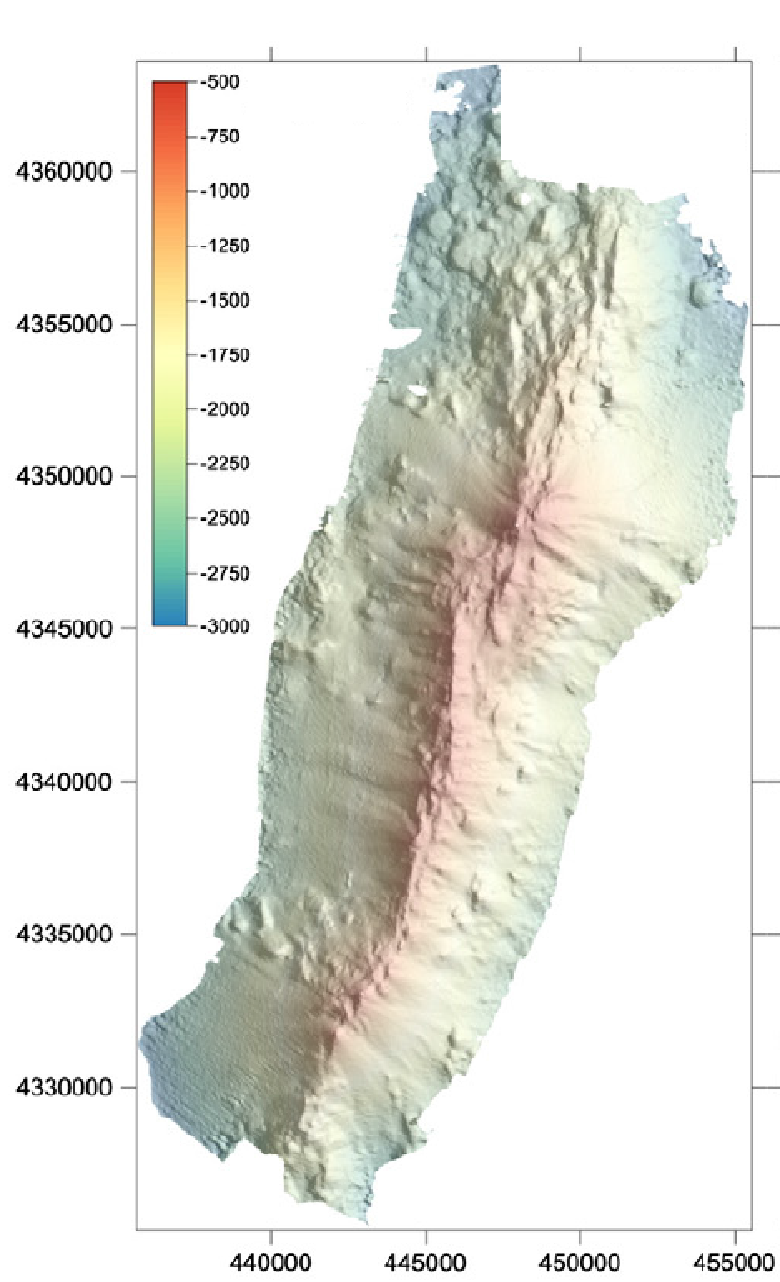

Figura 1 – Localizzazione del vulcano Marsili nel Tirreno meridionale(elaborazione G. Ventura, INGV-Roma1)

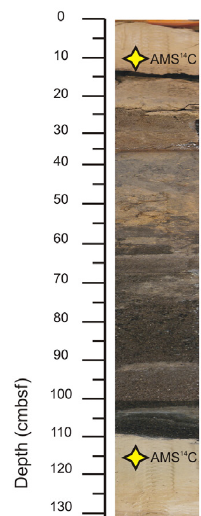

Figura 2 – A sinistra: batimetria del vulcano Marsili (S. Passaro (CNR) e G. Ventura INGV e CNR)); a destra: sondaggio sottomarino a gravita’ Marsili1 con i depositi delle ultime eruzioni del Marsili (livelli scuri). I livelli chiari colore ocra sono le sabbie fini e argille dei sedimenti del Mare Tirreno (S. Tamburrino (CNR) e G. Ventura).

Figura 3 – Il disegno del vulcano Marsili della scolara Chiara Pone (10 anni), dal Progetto Editoriale dell’INGV (Comitato Scientifico: Valeria Misiti e Maria Di Nezza) e dell’Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A.: MAgMA MIA!

Ubicazione e altezza massima: Tirreno Meridionale, 39° 14.912N -14° 23.228’E; Marsili Seamount= - 508 m s.l.m.

Superficie: ≈2100 km2

Tipo di vulcano: stratovulcano

Tipi di eruzioni prevalenti: effusive, esplosive

Fenomeni prevalenti: degassamento nel settore centrale, sismicità

Inizio attività eruttiva: ≈0.7-1 milione di anni

Ultima eruzione: tra 2100 e 3000 anni fa

Stato di attività: attivo

Livello di allerta (attuale): Non definito

Il vulcano sottomarino del Marsili è il più esteso ed elevato vulcano attivo del Mediterraneo e d’Europa, posizionato nella parte centrale dell’omonimo bacino oceanico. Ha una struttura allungata in direzione NNE-SSO ed è costituito da più fratture eruttive allineate e da oltre 80 centri eruttivi minori (coni avventizi). Misura circa 70 km in lunghezza e 30 in larghezza. La sua base si trova nella piana batiale tirrenica ad un profondita’ di circa 3400 m e il suo apice e’ a 508 m di profondità (Figure 1 e 2). Il Marsili ha una storia eruttiva molto lunga che è iniziata tra 0.7 e 1 milione di anni fa, di cui naturalmente si conosce ancora poco vista l’inaccessibilità del vulcano. Le sue rocce hanno un’affinità calcacalina da bassa ad alta in potassio e variano in composizione da basalti a trachiti. Nella sua lunga attività, collocabile soprattutto fra 0.78 and 0.1 in base ai dati di età disponibili, ha dato luogo ad eruzioni prevalentemente effusive e, in misura minore, esplosive a bassa energia.

Ci sono stati degli studi recenti (e.g. Iezzi et al., 2014; Tamburrino et al., 2015 e si legga il link del blog riportato in basso) che hanno dato nuovo slancio alle ricerche su questo vulcano. Tali studi hanno stabilito che le ultime eruzioni siano avvenute in epoca storica, tra 2100 e 3000 anni fa, da piccoli coni localizzati nella parte centrale dell’apparato vulcanico. Questi studi e gli articoli pubblicati su giornali e riviste divulgative hanno acceso anche un grande interesse tra il grade pubblico e gli appassionati, tant’è che nei seminari vulcanologici divulgativi e nelle lezioni per le scuole la domanda sul Marsili non manca mai! Il vulcano è anche uno dei più disegnati dai bambini (Figura 3).

L’attività attuale del Marsili è caratterizzata da fenomeni vulcanici secondari, in particolare degassamento sottomarino, e da sismicità di bassa magnitudo indotta da processi vulcano-tettonici e idrotermali; i terremoti sono registrati solo da stazioni poste sul fondo del mare intorno al vulcano. Non vi sono evidenze morfologiche di grandi frane o collassi avvenute nel passato, ma sono in corso attività di ricerca per valutare la effettiva stabilità dell’edificio.

Link: https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=211080

https://ingvterremoti.wordpress.com/2015/05/19/cosa-non-sappiamo-del-vulcano-marsili/

STROMBOLI

Foto aerea dei crateri e della Sciara del Fuoco, a sinistra un po’ sullo sfondo (Stromboli, 2009 – Foto di G. De Astis)

Esplosione Stromboliana diurna, di tipo ordinario, dal cratere di NE e terrazza craterica (Foto di G. De Astis)

Foto/fermoimmagine dellla eruzione stromboliana violenta (parossismo) avvenuta il 5 Aprile del 2003 (foto dal video di P.Scarlato, INGV Roma1) che produsse il lancio di materiale litico e juvenile sia nella regione craterica che sui fianchi del vulcano, con formazione di una nube convettiva e di un piccolo flusso piroclastico (a destra).

(video con i tre tipi di eventi esplosivi che possono avvenire a Stromboli, incluso l’evento dell’aprile 2003).

Ubicazione e altezza massima: : Arcipelago Isole Eolie, Tirreno Meridionale; 38°47′38″N - 15°12′40″E; i Vancori ≈926 m s.l.m >

Inizio attività ≈200000 anni (Strombolicchio);

≈85000 anni (parte emersa di Stromboli)

Livello di allerta (attuale):

Lo Stromboli, uno dei pochi vulcani sulla Terra in attività “persistente”, è la più settentrionale delle sette Isole Eolie. Il suo edificio di forma conica, nella parte alta è caratterizzato dalla presenza di una piccola "terrazza craterica" posta a circa 700-750 m di quota, dove si trovano 3 crateri attivi che da diversi decenni occupano l'estremità NE, il centro e la parte SO di questa terrazza. Immediatamente sopra l'area craterica si erge il Pizzo sopra la Fossa. Altro elemento distintivo di questo stratovulcano è la Sciara del Fuoco, una lieve e ripida depressione a forma di ferro di cavallo (o anfiteatro) che occupa il fianco NW del cono (fig./foto). La base dell’edificio vulcanico si trova a una profondità di circa 2000 metri sotto il l.m.

In corso ormai da diversi secoli, l'attività esplosiva visibile ai crateri è quella che in tutto il mondo è conosciuta e classificata come "stromboliana". Essa consiste in piccole esplosioni separate tra loro, con lanci di frammenti di lava incandescente, lapilli e ceneri fino a qualche decina o centinaia di metri sopra le bocche. Le esplosioni durano da qualche secondo a decine di secondi e sono separate da intervalli che possono variare fra minuti e diverse ore. Durante i periodi di attività più sostenuta, alcune bocche producono un'attività di lancio di brandelli lavici quasi continua (spattering), che talvolta può portare alla formazione di piccole colate di lava intracrateriche (es. agosto 2009 e gennaio 2010). Esplosioni più grandi e ben più pericolose rispetto all'abituale attività stromboliana sono i cosiddetti "parossismi". Questi eventi lanciano bombe e blocchi fino all'area sommitale (il Pizzo sopra la Fossa) e talvolta la ricaduta di materiale piroclastico incandescente interessa le pendici esterne del vulcano, causando incendi nella vegetazione. I parossismi più forti negli ultimi 100 anni sono stati quelli del 1919, 1930, 2003 e gli ultimi due, ravvicinati, dell'estate 2019.

Eruzioni con emissione di colate laviche (trabocchi dai crateri o apertura di bocche effusive esterne ai crateri) avvengono ad intervalli irregolari (mediamente una o due volte per decennio). Tali effusioni possono avere durate fra pochi giorni e molti mesi (eruzione 2002-2003: 206 giorni). L'inizio di un'effusione lavica spesso è accompagnato da forte attività esplosiva ai crateri sommitali. Quando raggiungono il mare, le colate formano dei delta che in genere sono rapidamente erosi dall'azione del mare.

Nonostante la sua morfologia conica lasci pensare ad un’attività monotona, Stromboli ha una storia eruttiva complessa, caratterizzata dalla crescita e successiva distruzione di più edifici vulcanici e da frequenti eruzioni laterali.