PERICOLOSITA' VULCANICA E CONTRIBUTI ALLA STIMA DEL RISCHIO

Immagine della simulazione della nube eruttiva dell'eruzione del Calbuco avvenuta nel 2015. La simulazione è stata realizzata con il software ASHEE, sviluppato da INGV (vedi Cerminara et al., 2016). La nube contiene 11 classi piroclastiche con particelle da 16 micron fino a 16 mm. I gas vulcanici e le ceneri sottili vengono disperse in atmosfera, mentre i piroclasti più grossolani cadono nella zona prossimale al cratere. In figura sono rappresentate la distribuzione di cenere sottile (nube grigia) e la classe di particelle da 1 mm, 28 minuti dopo l’inizio dell'eruzione.”

Questa area tematica include studi mirati alla quantificazione della pericolosità vulcanica alle diverse scale spaziali e temporali; lo sviluppo di metodi probabilistici (e.g. alberi degli eventi) e deterministici per la definizione di scenari pre-eruttivi ed eruttivi e creazione di mappe di pericolosità; lo sviluppo di modelli e metodi finalizzati alla previsione dell’attività vulcanica e all’identificazione dei segnali precursori; la caratterizzazione dei fenomeni pericolosi associati (e.g. deformazioni del suolo, attività sismica, esplosioni freatiche, collassi di versante, frane, tsunami, lahar, degassamento naturale, vulcanismo secondario, ecc.); contributi alla stima del rischio vulcanico incluse indagini di vulnerabilità e d’impatto dei fenomeni.

PROCESSI ERUTTIVI E POST-ERUTTIVI

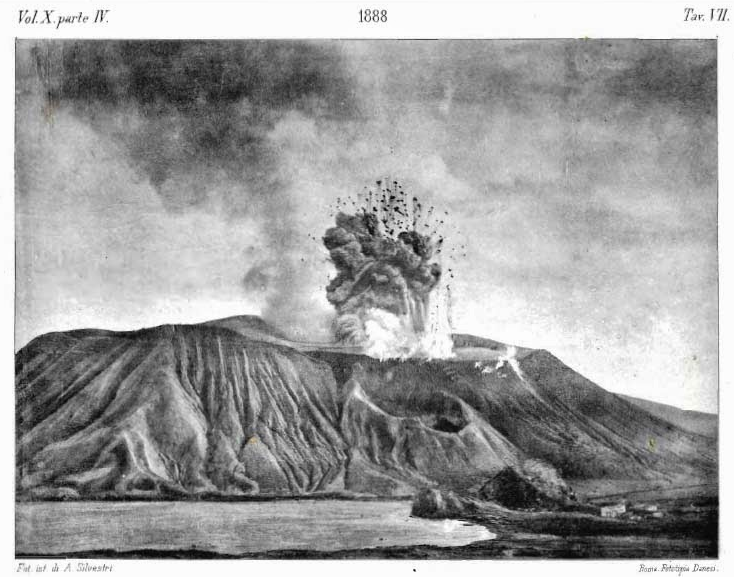

Il cono di Vulcano ed il suo cratere più recente (La Fossa) colto nell’istante di una esplosione “vulcaniana” (ceneri, con clasti di varia dimensione e bombe dense a “crosta di pane”), avvenuta circa 14 minuti dopo altra simile che ha dato la colonna di vapore cineretico in fase di dileguamento sulla sinistra (Fotografia scattata da O.Silvestri il 14 febbraio 1889 a ore 4,14 pom.).

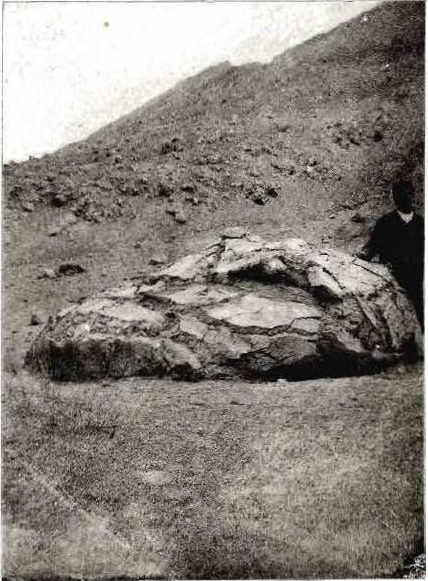

Bomba a crosta di pane eruttata da La Fossa di Vulcano nel 1889, durante la più recente eruzione dell’Isola (1888-1890). Sullo sfondo della foto si possono osservare le parti più basse del fianco settentrionale del cono e una parte della colata di lava di Pietre Cotte (Fotografia di G. Mercalli).

Questa tematica comprende lo studio della dinamica delle fenomenologie eruttive e post-eruttive; l’osservazione dei processi attraverso tecniche di misura, locali e remote, finalizzate alla quantificazione delle variabili fisiche e chimiche che descrivono i fenomeni e la loro dinamica; lo sviluppo di modelli concettuali, analogici, statistici e teorico-computazionali dei processi eruttivi del vulcanismo esplosivo ed effusivo, dallo svuotamento del serbatoio magmatico, alla risalita del magma nella crosta fino alle diverse manifestazioni eruttive in superficie e in atmosfera. Include inoltre lo studio della dinamica dei fenomeni collegati (e.g. esplosioni freatiche, collassi di versante, frane, tsunami, lahar, degassamento naturale, vulcanismo secondario, ecc.).

PROCESSI PRE-ERUTTIVI

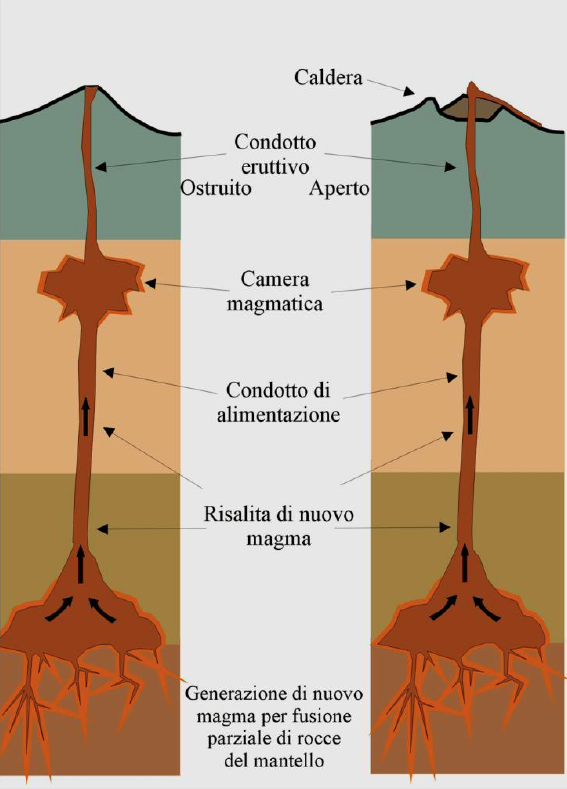

Disegno schematico di un sistema vulcanico, con camera magmatica e condotto, il cui magma risale fino in superficie formando un cono. Durante la sua storia, un vulcano può alternare periodi a condotto aperto, caratterizzati da attività quasi continua, e periodi di quiescenza con assenza di attività eruttiva e condotto ostruito. Poi, l’attività può riprendere con un periodo di transizione necessario a nuovo magma per risalire, fratturare le rocce e creare (nuove) vie di passaggio. Questa dinamica di risalita di un fuso più o meno ricco in gas, il magma, sino alla fuoriuscita, genera innumerevoli processi fisici e chimici sia nella crosta terrestre sia in superficie.

L’area tematica include lo studio della dinamica del magma all’interno del sistema vulcanico; analisi del processo di risalita del magma in superficie e delle interazioni tra magma, roccia incassante e sistema idrotermale; monitoraggio dei segnali geofisici e geochimici associati ai movimenti e alla risalita del magma e analisi della loro evoluzione; sviluppo di modelli concettuali, analogici, statistici e teorico-computazionali in grado di descrivere i processi che controllano la risalita dei magmi e la loro relazione con i segnali registrati in superficie.

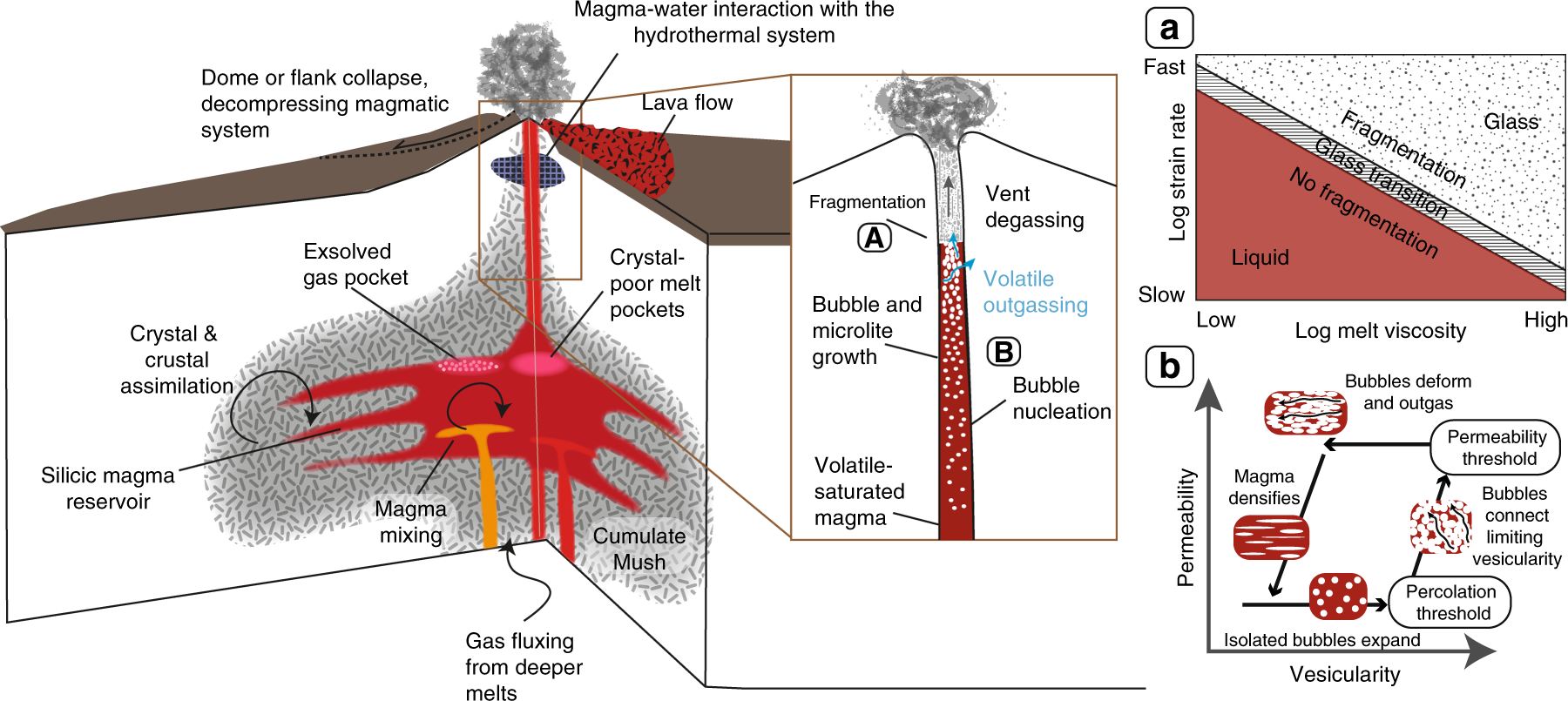

Disegno schematico che illustra il ventaglio di processi che possono influenzare lo stile eruttivo di un apparato vulcanico dal serbatoio magmatico alla superficie, prima o durante le eruzioni vulcaniche. L’inset a) mostra come la frammentazione sia una funzione della viscosità del magma e della velocità di deformazione: un’alta velocità di deformazione (cioè alte velocità di decompressione) favoriscono la frammentazione fragile quando passa la transizione vetrosa per una data viscosità. Con una velocità di deformazione lenta, il magma si comporta generalmente come un liquido. Figura da Gonnermann e Manga, 2003, modificata. L’inset b) mostra il ciclo di variazione di vescicolarità e permeabilità del magma in degassamento - dalla nucleazione, alla coalescenza delle vescicole fino all’addensamento - ottenuto da dati di permeabilità e porosità (in Rust e Cashman, 2004).

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DEI MAGMI E DEI PRODOTTI VULCANICI

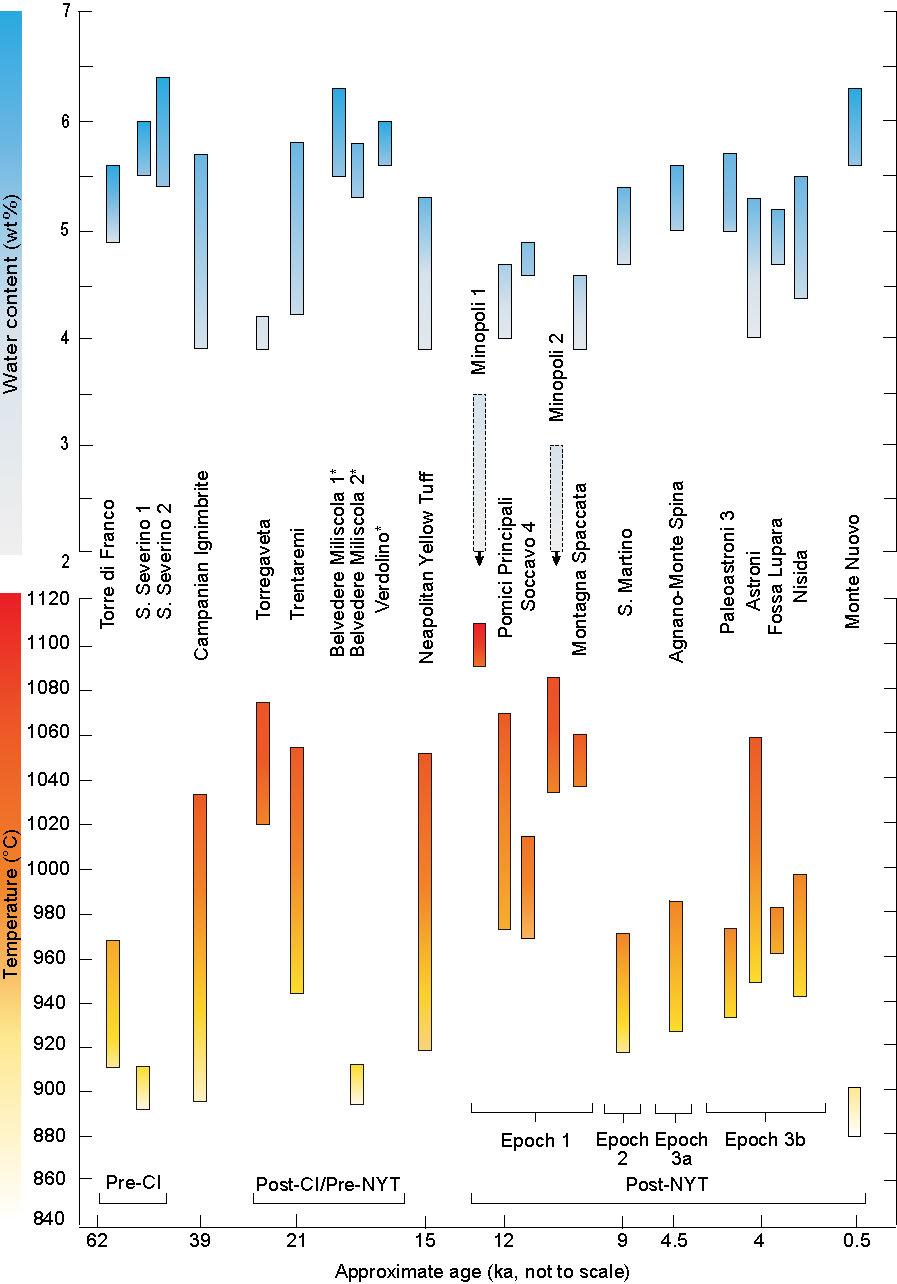

Variazioni di temperatura (°C) e contenuto in acqua (wt %) nel corso del vulcanismo dei Campi Flegrei (prodotti in affioramento) ricavate da studi mineralogico-petrografici e analisi chimiche effettuate su una serie di Unità vulcaniche di età nota (gli asterischi indicano quelle unità con posizione cronostratigrafica incerta; da Forni et al., 2018)

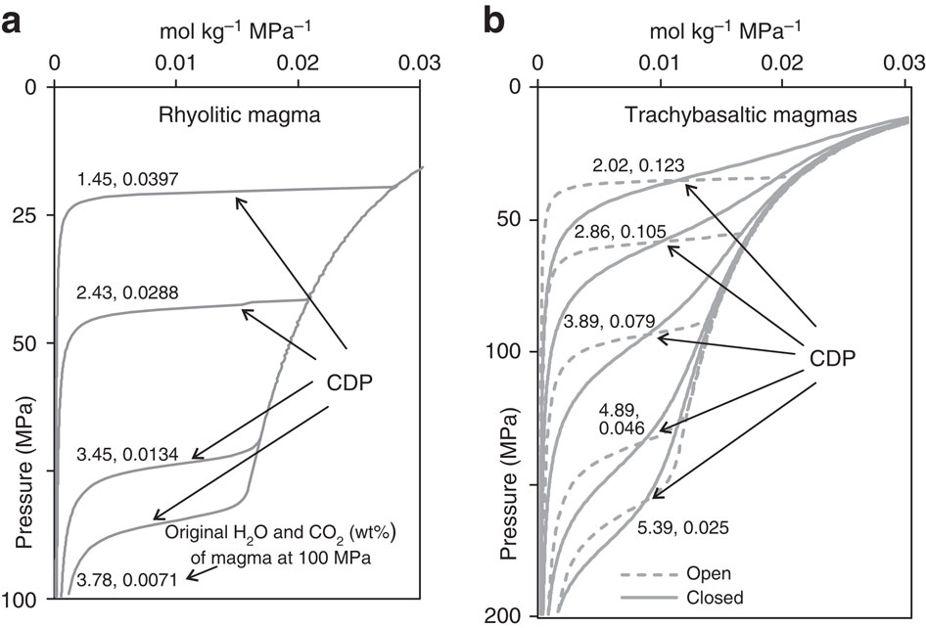

Studi sulle condizioni di pressione in diminuzione e rilascio di gas (disciolti nel fuso) per magmi di diversa composizione che risalgono verso la superficie (e.g. Chiodini et al., 2016 diagramma in figura) mirano a comprendere i processi che avvengono all’interno di vulcani quiescenti ma in condizioni di unrest come la Caldera dei Campi Flegrei. Le diverse curve si riferiscono a diversi contenuti iniziali di H2O e CO2, riportati come una coppia di valori su ciascuna curva e descrivono l'evoluzione dei fluidi rilasciati durante la depressurizzazione del magma in varie condizioni. (a) Curve teoriche di degassamento calcolate per composizioni di magma riolitico in condizioni di sistema aperto. (b) Curve teoriche di degassamento calcolate per composizioni magmatiche trachibasaltiche in condizioni di sistema aperto (linea tratteggiata) o chiuso (linea continua). CDP= Critical Degassing Pressure: si tratta di un valore critico di pressione attorno al quale per ogni tipo di magma, aumenta notevolmente (di oltre un ordine di grandezza) la quantità totale di fluidi rilasciati che sono iniettati nelle rocce interposte fra il magma e la superficie.

Questa area tematica include studi analitici, sperimentali e teorico-computazionali mirati alla definizione delle proprietà costitutive dei magmi e dei prodotti dell’attività vulcanica; proprietà chimiche e fisiche dei magmi e dei prodotti dell’attività effusiva ed esplosiva; studi mirati alla caratterizzazione della natura multifase e multicomponente dei magmi, dei prodotti effusivi e delle miscele piroclastiche.

SERVIZI E RICERCA PER LA SOCIETA'

Etna in eruzione - L’osservazione dei fenomeni e i rilievi di terreno per mappare e campionare I prodotti vulcanici rappresentano una parte importante e molto impegnativa dell’attività di sorveglianza e di ricerca svolta dall’Istituto (foto di B.Bencke)

Ricercatori dell’INGV e di UniRoma3 raccontano al pubblico la storia del vulcano Tambora, illustrata da Greta Folgarìa con "L'eruzione mostruosa. L'anno senza estate in cui nacque Frankenstein" nell’ambito della Festa del Teatro Ecologico (Stromboli, giugno 2018 – Foto di G. De Astis)

Ricercatori dell’INGV e di UniRoma3 raccontano al pubblico la storia del vulcano Tambora, illustrata da Greta Folgarìa con "L'eruzione mostruosa. L'anno senza estate in cui nacque Frankenstein" nell’ambito della Festa del Teatro Ecologico (Stromboli, giugno 2018 – Foto di G. De Astis)

Presentazione della carta geologica di Stromboli sull’Isola aperta a tutti i cittadini e i turisti (estate 2016, foto di Gabriele Volonté)

Le attività svolte in questo ambito includono il servizio di sorveglianza svolto in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), quelle per le autorità aeronautiche nazionali (ENAC, AM) in relazione al rischio associato alla cenere vulcanica per il traffico aereo, nonché quelle attività svolte per altre istituzioni europee e internazionali e legate a sistemi di allerta ed early-warning per la mitigazione del rischio vulcanico a scala sovranazionale. I servizi e la ricerca sviluppati con una finalità sociale e per i territori rappresentano di gran lunga il principale impegno del Dipartimento Vulcani in termini di tempo di lavoro, al fine di preparare e gestire le eventuali emergenze, aggiornare le banche dati vulcanologiche, svolgere una costante attività di formazione e comunicazione nei confronti della popolazione italiana.

La presenza in Italia di due siti archeologici fenomenali come Pompei (riscoperta nel 1748 e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997) ed Ercolano (riscoperta nel 1738) strettamente collegati all’attività vulcanica del Vesuvio, ed in particolare all’eruzione dl 79 d.C., dovrebbero rendere il nostro Paese molto interessato e proteso a stabilire una fitta trama comunicativa tra le popolazioni e la comunità scientifica dei vulcanologi. Questo compito, non facile, è di fondamentale importanza per mitigare i rischi vulcanici e gestire al meglio le eventuali crisi (di un’eruzione vulcanica). I ricercatori INGV attraverso questa linea di attività tentano di svolgere pienamente ed efficacemente il compito di comprendere la vulnerabilità fisica e sociale delle popolazioni e si adoperano affinché i risultati della ricerca scientifica siano fruibili e disponibili a tutti, in modo da migliorare la loro capacità di resilienza del nostro paese. L’educazione all’esistenza dei rischi naturali e la preparazione, soprattutto delle nuove generazioni, alla potenziale esposizione a situazioni catastrofiche sono tra gli obiettivi principali dei ricercatori INGV che lavorano in questo ambito.

Sottocategorie